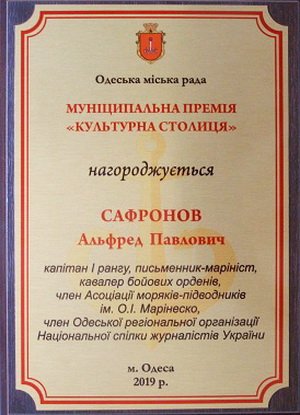

–ü–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β

| |

–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η –≤―¹―ë ―¹–≤–Ψ―ë ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α―é –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –ü–Α–Φ―è―²–Η –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ―΄, –Ϋ–Β–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –¥–Β–Μ–Α―Ö.

|

|

–û―² –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α

| |

–ü–û–·–Γ–ù–ï–ù–‰–·

–ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η

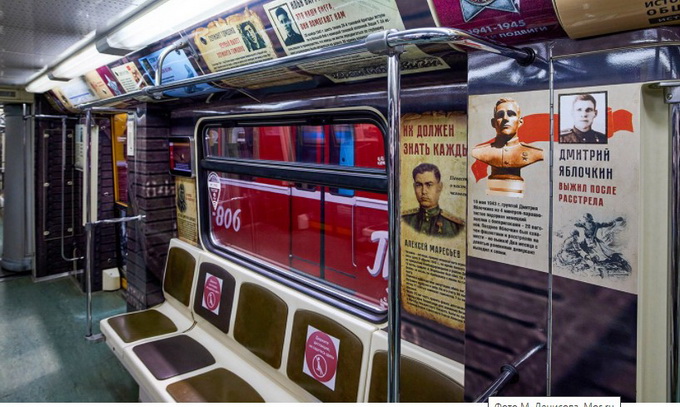

¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β βÄ™ 2¬Μ

–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β –Β―¹―²―¨: βÄ€–£–Ψ―² –Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―ë–Ε–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–ΒβÄù.

–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ –Ψ ―¹―²–Η–Μ–Β –Η –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è.

–£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–¹–Ε–Η–ΚβÄΠ 2¬Μ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹―é–Ε–Β―²–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―à―²―Ä–Η―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α―Ö. –û–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―΄, ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –±―΄, ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ―¨―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –‰–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η.

–ß–Α―¹―²–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι¬Μ: ―è –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Η―à―É.

–Θ–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Β, ―è –¥–Α―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―Ä–Η–Ω―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.

–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, ―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―É–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ.

–ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Η–Ϋ–Α–Β–≤: ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–Α¬Μ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ. –Δ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä –î―Ä–Α–Ι–Ζ–Β―Ä –Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η –Η, –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–û―à–Η–±–Κ–Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Ι―²–Β, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Η–Μ―¨ –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Ι―²–Β¬Μ. –≠–¥–Η―² –ü–Η–Α―³ βÄ™ –Μ―é–±–Η–Φ–Η―Ü–Α –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α, –¥–Α –Η –≤―¹–Β–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―², –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ ―¹ –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–ΗβÄΠ

–Θ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Β¬Μ, –≥–Μ–Α–≤–Α 3, ―¹―²–Η―Ö –Ξ–ΞVIII:

–ö–Α–Κ ―É―¹―² ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄―Ö –±–Β–Ζ ―É–Μ―΄–±–Κ–Η,

–ë–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―à–Η–±–Κ–Η

–· ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é.

–£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ

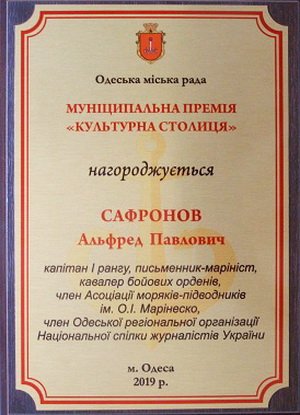

–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ-–Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Η –€–û –Γ–Γ–Γ–† (1989-1991–≥–≥) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―Ö, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ...―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β –±–Β–Ζ –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―é―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–ΑβÄΠ¬Μ

–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –±―É–¥–Β―² –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.

P.S. –ù–Α ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤: –Μ–Η–Ϋ–≥–≤–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―³–Η–Μ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤,- ―²–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―²―΅–Β–Ι.

–Θ –¥–Β–¥―É―à–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–î–Β–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è ―¹–Ω–Α―²―¨, –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Κ–Μ–Α–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö?¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―²–Α–Κ, –Η ―ç―²–Α–Κ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥βÄΠ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ζ–Α―¹–Ϋ―É―²―¨.

–ê –Κ–Α–Κ –±―΄―²―¨ ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –≤ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β?!

–Γ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Μ–Η―²–Β―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤ ―¹–Α–≥–Μ–Α―¹–Η–Ϋ¬Μ. –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β-–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ βÄ™ ¬Ϊ–¥–≤–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄¬Μ.

–ü–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―é –Μ–Η―à―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –±―É–Κ–≤, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ –Η―Ö –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Η–≤ ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≥―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Φ: ¬Ϊ–Θ―΅―ë–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―à―¨!¬Μ

|

|

1. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Β

| |

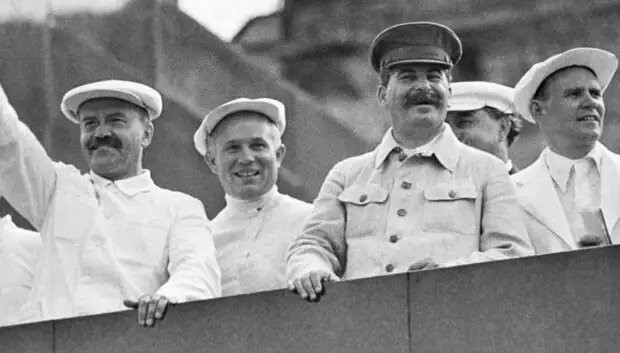

–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –‰.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –ù–Α―à–Β–Ι –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η). –û–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ, –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―².–Β. ―è, –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê.–ü., –Β–≥–Ψ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Η―¹–Ω–Η―²–Η―è –≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―à–Η –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅.

–£–Ψ―² –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η βÄî –±―Ä–Α–≤–Ψ, –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Η―² ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É ―¹–Μ–Β–≤–Α. –ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ê–ü–¦, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Β―²―¨. –î–≤–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Β―ë –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±".

–ù–Α–Ε–Φ–Η―²–Β > –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä―à ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ!

–•―ë―¹―²–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤―΄–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Δ.–ß. –ê–≥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –‰ ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―΄–Φ, –±―É–¥―É―â–Η–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ¬Μ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –†–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Ψ―è –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –±―É–¥–Β―²–Β ―¹–Β–±―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤–Β―¹―²–Η, ―è –≤–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–¥–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ. .

–ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .

–ï―â―ë –≤ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―É –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α. –· –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –û―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –†–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è: –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–†–ë¬Μ βÄ™ ―Ä–Β–Ω―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Ψ–±–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ–±–≤―ë–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 2-3 –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ. .

–ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―è ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Α. –‰ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹ –≤ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄.

–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –≤ ―à–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Η –Ϋ–Α¬§―à–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α―Ö, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε–Α –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –£ –Ω–Ψ―ç–Φ–Β ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ß–Α–Ι–Μ―¨–¥-–™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α¬Μ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―É ―¹―É―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –±–Β–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Α:

–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Ι.

–ü–Ψ–¥ ―¹–Β―²―¨―é –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–Κ.

–™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω―É―à–Κ–Η βÄî –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι!

–û―¹–Η–Ω–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Κ,

–‰ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Ω–Ψ―² –Ϋ–Ψ–≥,

–ö―Ä–Β–Ϋ―è―²―¹―è –Φ–Α―΅―²―΄ –Η ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―è―² –Κ–Α–Ϋ–Α―²―΄.

–ê –≤–Ψ―² –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Β―â–Β ―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ,

–ù–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Β βÄî ―Ö–≤–Α―² –Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Ζ–Α–≤–Ζ―è―²―΄–Ι,

–ë―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –Η–Μ―¨ ―¹–≤–Η―¹―²–Η―², –≤–Β–¥―è ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Ι.

–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―² ―É―¹―²–Α–≤.

–£–Ψ―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Ψ―Ä―² ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ,

–¦–Η―à―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤.

–™–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄî –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ.

–û–Ϋ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–≤–Η―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α

–‰ ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Η―² ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―²–Ψ–Ϋ

–£–Β–¥―¨ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α βÄî –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α

–î–Μ―è ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ.

–ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄ ―Ä–Α–¥―΄ ―΅―²–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ.

–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β–Φ―΄: ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α –≤ –Η―é–Μ–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é: ¬Ϊ–û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –£–Α―à–Η ―¹―É–¥–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Β―¹―²–Η –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β βÄ™ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α.

–û –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β-―É–≥–Ψ–Μ―¨―â–Η–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Β¬Μ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β. –ù–Α –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ 50-―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö 3-–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤ ―²–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è ¬ΪPQ-17¬Μ, ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Κ―Ä―é–Κ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―é―¹―É, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Η–Φ–Ϋ–Α –Γ–Γ–Γ–†, –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ω–Α–Μ―É–± –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―è ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–Ε–±―É –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –Ψ–±―â–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ.

–Γ―É–¥―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α, ―ç―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –≤ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α¬Μ. –Γ―²–Η―Ö–Α–Φ –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ.

–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η ―²–Β–Φ―΄. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α.

–†–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤ –≥–Μ–Α–≤–Β ¬Ϊ–£–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨¬Μ.

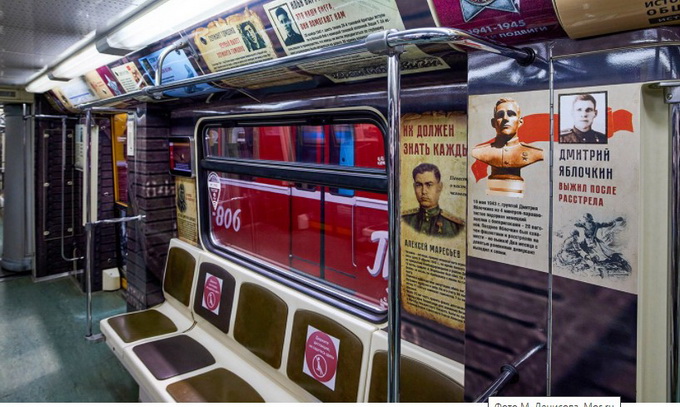

¬Ϊ–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ¬Μ.

–ü–Ψ ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Β –≤ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ–Α―Ö –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –≥–Ψ–¥ –≥–Η–±–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö βÄ™ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ (–Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η), ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η.

–· –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε―É –Η–Ζ –ù–Α―à–Β–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Η–Κ―É–Μ–Β–Φ –ß–Β―¹–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤―΄: ¬Ϊ–ê–≤–Α–Ϋ–≥–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–ê. –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤. ¬Ϊ–ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–ê. –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤–Α –Φ–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ¬§–≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ–Η–Μ: βÄ€–ö–Α–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ–≥ –ö–Μ–Ψ–Κ–Α―΅―ë–≤, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―²–Β–±―è: ―²―΄ βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹! –ê –Β―¹–Μ–Η –Β―â―ë ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö―É–Β―à―¨, –≤–Β–Μ―é –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –≤―΄–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨βÄΠ –ü–Ψ―à―ë–Μ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ !!!¬Μ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –ü―É―¹―²―¨ –Η –≤ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Φ–Β―Ä–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Η―è ¬Ϊ–≥–Α―É–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―à–Α¬Μ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –ê―¹–Η–Κ–Α –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –°―Ä―É –®―É–Μ―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-V –û–Μ–Β–≥–Α –ï―¹–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ―É –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―é –®–Α–Μ―΄¬§–≥–Η–Ϋ―É. –Ξ–Ψ―²―è –Κ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―²: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è, –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö¬Μ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Μ–Α―²―΄ –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α―Ö –≤ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α―Ö –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –½–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Μ–Ψ–±―É―΅–Κ―É¬Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –£―¹–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―΅–Α―²―¨―é –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β: –ê―¹–Η–Κ –Γ–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ (–Ψ―² –î.–ù. –™–Ψ–Μ―É–±–Β–≤–Α –Η –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β. –€–Ψ–Η –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β: –ï―¹–Η–Ϋ βÄ™ –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 4-–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ϋ–Β –Η―¹¬§–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Η –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨.

–ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ ¬ΪβÄΠ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤―΄ –Η –Ψ–±―΄―΅–Α–Η –Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ βÄ™ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α―Ä–Α–Φ–Ζ–Η–Ϋ, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Α–≤―²–Ψ―Ä ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ.

–Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Φ―Ü–Α –ù–Α―Ü–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β―², –Ϋ–Β―² –¥–Α, –Η –±–Ψ–Μ―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –£ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β. –ù–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ö–Ψ–Ε–Β―¹―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ: –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α, 27-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β–Μ–Κ–Η―Ä–Κ–Α, –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ω―Ä–Α–¥–Β–¥–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –¦―¨–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α.

–ï―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Δ–Ψ–Φ–Α―¹ –Γ―²―Ä–Β–Ι–¥–Η–Ϋ–≥, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ-–≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–Γ–Η–Ϋ–Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Β¬Μ, –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ –±―É–Ϋ―²―É –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±–Η―²–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Α –Ξ―É–Α–Ϋ-–Λ–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Β―¹, ―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Μ―é–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –ê–Μ–Β―É―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥―΄. –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Α–Μ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α.

–ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Μ–Ψ―Ä–¥–Ψ-–±–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α―³–Α―Ä–Β―²: ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―² ―É―¹―²–Α–≤¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É, –≤ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–ö–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹ βÄ™ –Φ―΄ –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Ψ―Ä–Β–Φ―¹―è: ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Β–Φ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ. –£ ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―΄, ―É–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―é―² ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ζ–Ψ―Ä―΄, –Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ι –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Β. –ü―Ä–Η ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Μ―é–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Β, –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β ¬Ϊ–Κ―É–Μ―¨―²–Α¬Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –≥–Μ―è–¥―è –Η –Ϋ–Β–Ψ–±–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–≤ –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É: ¬ΪβÄΠ–Ω–Μ―é―¹ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è¬Μ βÄ™ ―¹–≤–Ψ―é ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ―É―é ¬Ϊ―Ö–Η–Φ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é¬ΜβÄΠ, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ, –ù–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―΄, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä―΄. –£ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –€–Η―²―΅–Β–Μ―è ―¹–Ω–Μ–Α–≤ –±–Α–±–±–Η―²–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω―Ä–Ψ–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ¬Ϊ–Φ–Η―²―΅–Β–Μ–Β–Ι¬Μ. –ê –¥–Μ―è –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ (¬Ϊ–ö-278¬Μ) –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä―΄, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –¥–Α, –Ω–Μ―é―¹ –Φ–Α―¹―¹–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Ψ–Ι.

–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ–Η¬Μ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η¬Μ. –ê –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨βÄΠ –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ ―¹―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ―è–Φ, –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Β–¥–Β―à―¨. –Γ―²–Α–Μ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É: –≤―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β. –ö―Ä–Α―¹–Η–Μ–Η –≤―¹―ëβÄΠ –Η –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η –Η –Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Φ–Β–¥―¨¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –±―΄–Μ–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Β. –ê –Ϋ–Α –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö-14¬Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é¬Μ –¥–Α–Ε–Β –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Α―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨, ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≤―¹―ë ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η ―É–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É: –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –≤ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Ι ―²―Ä―É–±–Ψ–Κ ―¹―²–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―¹–Α―² ―¹ –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Α –Η ―²―Ä―É–±–Κ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄, ―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è –Ω―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –û―²–¥―Ä–Α–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Φ–Β–¥―è―à–Κ–Η¬Μ –Η –≤―¹―ë –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ζ–Α–±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ.

–ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –≤ ―É―â–Β―Ä–± –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α–Φ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ–î–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 15 –Φ–Η–Ϋ―É―²βÄΠ –€–Β–¥―¨ –¥―Ä–Α–Η―²―¨, ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ―É –Φ–Β–Μ–Η―²―¨!¬Μ. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é ―¹―É–±–±–Ψ―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Α –¦―É―΅―à–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η.

–£ –Φ–Ψ―é –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η 10-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Β―ë ―é–±–Η–Μ–Β–Ι –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, –Η –¥–Α–Ε–Β –≤―΄–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–¥–Β―è –Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β ―¹ –£–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –≤ –€–Β–Κ―¹–Η–Κ―É. –ù–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Α –Ζ–Α―²–Β―è ―¹–Α–Φ–Α –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―ë –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―à–Η–≤–Α –±–Β–Μ―΄―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α.

–ï―â―ë ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Β―Ä–Β–Ι–¥―è ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –¥–Μ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–¥–Α―΅–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –£–Α―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Ζ–Α–±―Ä–Β–Μ–Η –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –‰―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α –Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±–Η―¹―²―΄ –£–€–Λ ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Α―Ö–Α–Μ–Η –Η –Ψ―Ö–Α–Μ–Η: –Η ―²–Α–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²(?!)βÄΠ –‰ –Κ–Α–Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥: –Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Φ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅―É –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤―É, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –ù–® 2 –Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η ―É–Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Φ–Β―²–Ψ–¥. –Δ–Α–Κ –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ: ¬Ϊ–û –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α! –û –Ϋ―Ä–Α–≤―΄!¬Μ

–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α.

–£ –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –‰–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Α –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Β. –ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η: –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Ϋ–Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è –ü―²–Ψ–Μ–Β–Φ–Β―è –Ψ –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ―¹―²–Η –½–Β–Φ–Μ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä–Α–≤–Β–Μ–Μ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –¥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-―¹–Ψ―²-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –î–Α, –Η –†–Β–Μ–Η–≥–Η―è –≤ –Β―ë –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ –‰–Φ–Β–Ϋ–Η. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤ –Ξ―Ä–Α–Φ―΄ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹―΄, –Φ―΄ –¥–Α―Ä–Η–Φ –‰–Κ–Ψ–Ϋ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α βÄ™ –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –‰ –≠–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ –Β―ë ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β –Η –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β, –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –†–Η–Φ–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –£–Α–Φ, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Η –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Β―ë –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Η, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨.

–‰ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –ö–Ψ–Μ–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Β. –ü–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é―¹―¨: –≤―¹–Β –Η―¹–Ω–Η–≤―à–Η–Β ―²―É –Ζ–Μ–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―É―é ―΅–Α―à―É –±―΄–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 2 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ë–ß-V –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, ―².–Β. ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―²–Β―Ö –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ ―²–Β―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Β―¹―¨ –Λ–Μ–Ψ―²: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ¬Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―é –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö, –¥–Ψ―¹―É–Ε–Η―Ö ¬Ϊ―ç―¹―¹–Β–≤―΄―Ö¬Μ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α―¹.

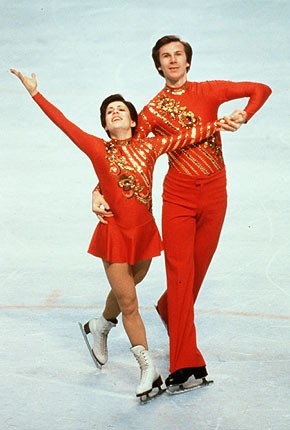

–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü. –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ βÄî –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬ΪInterprets¬Μ –Ω–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α: –Ψ―² –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –¥–Ψ SanβÄ™Diego. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ (–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü) –≤―΄―è–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Α―à–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ, ―³–Α–Κ―² –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β –Γ–®–ê, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Β –Η–Ζ –Α–Μ―¨―²―Ä―É–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Α –≤―΄–±–Η–≤–Α–Μ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―¹―¹–Η–≥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.  –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.

–ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α ―²―É –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η, –Α ―è –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.

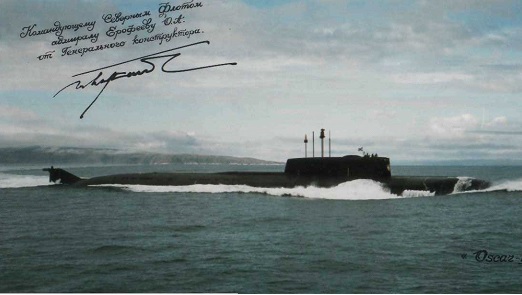

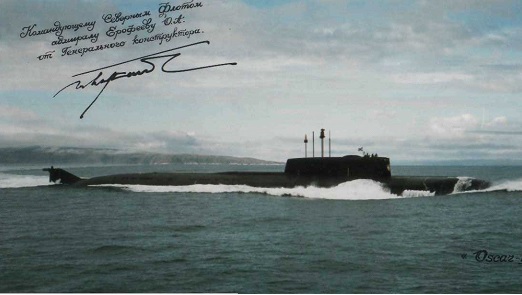

–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β. –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê―Ä–Η―¹―²–Η–¥ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ βÄî –±―É–¥―É―â–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –€–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨!

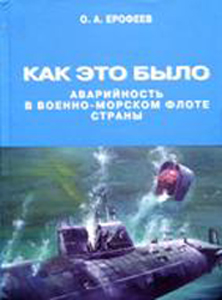

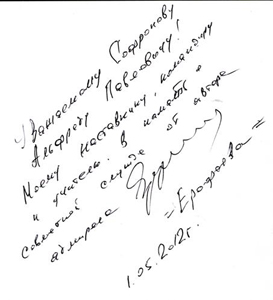

–£–Ψ―² ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β.

–£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Α–≤–Α―Ä–Η―è―Ö, –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α―Ö ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ―Ä―É–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α¬Μ. –ê ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ ―²–Α–Φ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²!!!

–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é 27 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-56¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Α―²―É―Ä―΄, –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê.–‰.–ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 57 ―¹―²–Α―²―¨―é –Θ―¹―²–Α–≤–Α –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ–Γ–†, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1960 –≥., ―²–Ψ –±–Η―à―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –½–ê–ö–û–ù, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –Γ–Α―à―É –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α: ¬Ϊ–£―¹–Β –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ?¬Μ, –¥–Β–Μ–Α―è ―É–Ω–Ψ―Ä βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ¬Μ.

–‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―Ä–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η - ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≤ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Β –Ω―É―΅–Κ–Η –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Ι 380 –≤–Ψ–Μ―¨―² 500 –≥–Β―Ä―Ü –Η –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –≤–Μ–Α–≥–Α –Η –Ω–Α―Ä―΄ –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Β –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―É―¹―΄–Ω–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ) - –≤―¹―è ―ç―²–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β - 80 ―²―΄―¹―è―΅ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―², –Α –Η―Ö –¥–≤–Α; 40 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Α –Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≥–Α―é―â–Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ–Μ―â―É –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –‰ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Φ–Α―¹―¹–Α, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Κ–Α–Κ "–Δ–Α―Ä–Α―¹ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ", –Ϋ–Β―¹–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –ê –Μ―é–¥–Η - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―΅–≤–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―³–Ψ–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η ―΅–Β―²–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –û–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β –Κ―É―Ä―²–Κ–Η. –ü–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Μ–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η "–≤–Α―Ä―è―²―¹―è" –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι II, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É (―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Β–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α), –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: "–ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―²–Ψ–Ω–Ϋ―É―²". –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ 28 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦.–™. –û―¹–Η–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–± ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß-V –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–Μ¬Μ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –¥–≤―É―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β (–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É–Μ―é–Κ). –ß–Β–Φ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―ç―²–Η―Ö, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ-–±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö.

–€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ ―¹ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―΄, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Θ―¹―²–Α–≤ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Θ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –ö–Ψ–¥–Β–Κ―¹―É.

–‰ –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ―É –°―Ä–Η―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–≤ βÄ™ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è-―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α, –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä―É–¥–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ϋ–Η–≥ (–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Η ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤) –Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Β–Ι: –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Β–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―¹―²–Α–≤–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤―΄―Ö ―à―²–Α–±–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é ―Ä―É–Κ―É¬Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Β. –Γ–Α–Φ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―ç―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–Μ―É―΅―à–Β ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ω–Α–Μ–Κ―É, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²¬Μ.

–ê ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –°―Ä–Η–Β–Φ –ë–Ψ–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Β–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―é –Β―â―ë –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ.

¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.

¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß-5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β: –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à―É―²–Κ–Α¬Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β–Φ–Ψ –±―Ä―é–Κ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η.

–Θ –£–Α–Μ–Β―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –£–Ψ―² –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö:

–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! βÄ™

–ë―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–ΗβÄΠ

–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! βÄ™

–ü–Η―Ä―¹―΄ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ–ΗβÄΠ

–î–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β,

–£ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –Ϋ–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι.

–™–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ

–î–Β―Ä–Ε–Η―² ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι.

–€―΄ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ

–£―΄―à–Μ–Η –≥―Ä–Α–±–Β–Ε–Α,

–ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ

–£―¹―²–Α―²―¨ ―É ―Ä―É–±–Β–Ε–Α.

–ü―É―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è,

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β:

–€―΄ ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄

–î–Β―Ä–Ε–Η–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Κ–Β.

–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–ê –Ω–Ψ–Κ–ΑβÄΠ –Β―â―ë –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à―²―Ä–Η―Ö–Η –≤ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö 99-―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―²―ë–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²―É –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Ε–Α–Μ –ê.–ü.–Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –û–Ϋ –Ε–Β, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β, –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –û–Ϋ, ―².–Β. ―è, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö ―²–Ψ–≥–Ψ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ë–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―²–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―¹ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –½–Β–Φ–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –‰―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–£–Ψ―² –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α βÄî ―²–Α –±–Α―Ä―¹–Β–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ϋ–Β―ë –Φ―΄ ―¹ –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄.

–ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ

–ù–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―Ö –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–™–¥–Β –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è?¬Μ –ü–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –≤ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –™–Β–Ϋ―É–Β. –ù–Ψ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ψ―¹–Ω–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Η –ü–Ψ―Ä―²―É–≥–Α–Μ–Η―è, –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Η –¥–Α–Ε–ΒβÄΠ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –ê –≤–Ψ―² ―É –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ? - ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ: ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ϋ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ

–Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.

–Γ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –ö–™–ë, –Ϋ–Η –Γ–ë–Θ –Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Γ–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –î―ä―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ–Α –Γ–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². –€―΄ –Ε–Β, –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –ö–Ϋ–Η–≥―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²–Α.

–ï―¹–Μ–Η –î–Α–Ϋ–Η―ç–Μ―¨ –î–Β―³–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β–Μ–Κ–Η―Ä–Κ–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–Μ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ¬Ϊ–†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –ö―Ä―É–Ζ–Ψ¬Μ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥–Η–Η ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Β –Ψ―² ―É–Φ–Α¬Μ, ―²–Ψ –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –Γ–Ψ―³―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –ö–Ψ–Μ–Β–Ι –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Β–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–ΒβÄΠ¬Μ. –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η –ê–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι.

–‰ –Κ–Α–Κ –≤–Β–Ϋ–Β―Ü βÄ™ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Β –Η –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤―΄.

P.S. 25 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1719 –≥. –£ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –ö―Ä―É–Ζ–Ψ¬Μ –î–Α–Ϋ–Η―ç–Μ―è –î–Β―³–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É.

–ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²?!... –€–Ψ–Ε–Β―² –Η –Φ–Ψ–Η ¬Ϊ–¹–Ε–Η–Κ–ΗβÄΠ¬Μ ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–Η–Ζ–±―Ä–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Β–Ω―¹–Η¬Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄.

–ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –Γ–û–Λ–†–û–ù–û–£

–Γ–Μ–Β–¥―É―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―É βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, –≤ ―΅―ë–Φ –Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö-14¬Μ.

–ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –¥–Ψ 4-5 –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Β―Ä―¹–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨βÄΠ –£ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–¥–Η–Η, –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹–Κ–≤–Α–Ε–Η–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Β–Κ–Α–Β―² –Φ–Α―¹―¹–Α –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (1 –Α―²–Φ. –Ϋ–Α 1 –Φ–Β―²―Ä ―¹―²–Ψ–Μ–±–Α –≤–Ψ–¥―΄) ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è –≤ ―ç–Ω–Η―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –≤ ―ç―²―É ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―ɬΜ, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Ε–Β ―²–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β ―É –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Β–¥–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ, –≥–Ψ–Μ―΄–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É ―¹ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–≠–≤―Ä–Η–Κ–Α!¬Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨. –ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―ë –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬ΪSOS¬Μ.

–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β: –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―É―¹–Ω–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Α–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄; –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―Ä―É―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Μ–Β–≥–Κ–Α¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ―²―è–Ε–Β–Μ–Α¬Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ ―΅―ë–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –Η ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Α ―ç―²–Ψ βÄ™ ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ

–£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.

–£ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –°–≥―É, –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α―â–Η―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä –Ω–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ¬Ϊ–≥–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬Μ.

–ü―Ä–Α–≤ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 45 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ë.–ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ¬Ϊ–≥–Α―Ä―Ü―É–Ι¬Μ. –£–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―É–¥–Α―Ä–Η―², –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –Ψ―¹―΄–Ω–Μ–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Ϋ–Η–Β!!!βÄΠ¬Μ –¦–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è: ―à―ë–Μ –Β–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ. –î–Α, –Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 10 –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ö-14¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –£ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –°–±–Η–Μ–Β―è –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι/

–Δ–Α–Κ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–¥―¹–Ω―É–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ―²―É–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –Φ–Ψ―ë –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ™ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Η ―Ä–Β–≤–Η–Ζ–Η–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ.

–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ, –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö: ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η βÄ™ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η βÄ™ ―¹ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ; –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü (–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Κ–Α―Ö) –Η –±–Β–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Η ―¹–Ϋ―è―²–Η–Η –Κ–Ψ–Ε―É―Ö–Α ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –Κ―Ä–Β–Ω―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Μ―²–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―¹–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ―²―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ―à–Μ―è–Ω–Κ–Α―Ö¬Μ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―é–≤–Β–Μ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Κ–Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ. –ê ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –‰–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –≤–Ψ―² –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Γ–ß–ê–Γ–Δ–¦–‰–£–û–Γ–Δ–§ happy submarine ¬Ϊ–ö-14¬Μ. –ù–ê–®–ê –¦–û–î–ö–ê –û–ë–ï–†–ï–™–ê–¦–ê –ù–ê–Γ !!!

–ê –±–Ψ–Μ―²―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―Ö–Μ–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è. –ë―΄–≤–Α–Β―² –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Ι –≤ –Ζ–Α―à–Η―²–Ψ–Ι –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―É–Φ―΄―¹–Β–Μ

–ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!

–ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–ΑβÄΠ –Η ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―ë –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤ –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –û–±–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β(?!) –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–Φ–Ϋ―è –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η (!) –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β. –‰–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―¹―²–Η. –ß–Β–Φ ―è –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨!!!

|

|

2. –£–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨

| |

–£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤ ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-122¬Μ –Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―ë –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –ë–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–ù–Β―² –Ω―΄–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ.

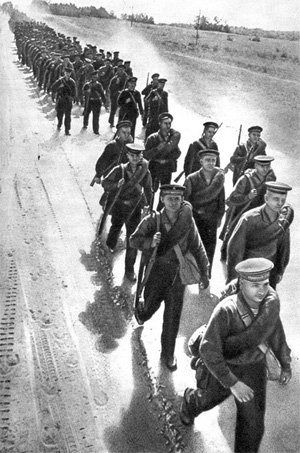

–ê –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α ¬Ϊ245¬Μ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ.–™. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Β. –ê –≤―¹―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Η―²–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Α–≤–Α–Μ―¨–Κ–Α–¥–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β (–Ψ―²–Μ―ë―²) –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤ –Ω―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ (–Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ) –Ζ–Α–≤–Η―Ö―Ä–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–¥–Ψ―Ö–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Ξ―É―É―Ä―Ä―Ä–Ϋ–Ϋ–Α–Α–ΑβÄΠ!!!¬Μ (–Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β―â―ë –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄, –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ-―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–Ϋ–Β–Μ–Β–≤―΄―Ö ―Ä―É–±–Α―Ö–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α¬Μ) –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―âβÄΠ!¬Μ –≤―¹―è ―ç―²–Α (–Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²) ―ç–Μ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É. –‰ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ―¹ –Ψ―²–¥–Α―΅–Β–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Γ–ö–†-–Ψ–≤ –¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –≥–Η―Ä–Μ―è–Ϋ–¥–Α–Φ–Η, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É –Ω–Μ–Α–≤–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Ϋ―è–Κ¬Μ, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β βÄ™ ―É –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ü–ö–î–Γ-10¬Μ-―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ.

–û–± ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―è―Ö¬Μ –Β―â―ë –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ ¬Ϊ–ü–ö–î–Γ-10¬Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Η –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-14¬ΜβÄΠ

–ê –Ω–Ψ–Κ–Α ―è, –Κ–Α–Κ –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η –≤―¹―è, –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –Ψ―² –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α, –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ ―à–Α–≥–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η: ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é, –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ―è―é –Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Κ–Η. –ü–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ―΄¬Μ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―ç―²–Α–Κ–Ψ–ΒβÄΠ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Μ–Α―¹–Κ–Α―é―â–Β–Β –≤–Ζ–Ψ―Ä –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ–± –Α―²–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―â–Η–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―²―¨–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―É–¥–Η–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (–Α–Κ―²―ë―Ä –£―¹–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Γ–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤) –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ü–Α―Ä―Ä–Ψ–Ι, –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ê –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ (–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ¬Ϊ―ç―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α¬Μ) ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ ―É–≥–Μ–Α–Φ –Η ―²―Ä―é–Φ–Α–Φ. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é ((?) - –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Η–Ζ: –Η–Ζ ―²―Ä―é–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –ö–Ψ–Φ–Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―΅―²–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–Η –≤ –Φ–Α―¹–Μ–Β –Η –≤ ―²–Α–≤–Ψ―²–ΒβÄΠ¬Μ –Η ―¹ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –±―Ä–Ψ–≤–Η –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―ÄβÄΠ?!¬Μ.

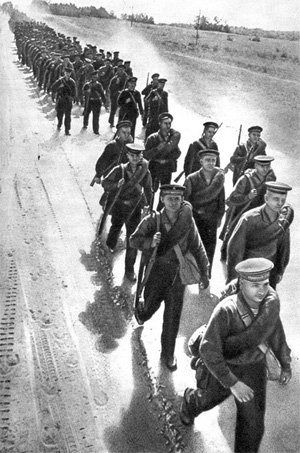

–ù–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, ―¹ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨. –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―éβÄΠ –Κ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Φ –±―É–¥–Ϋ―è–Φ. –ù–Α―΅–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ ¬Ϊ–Κ–Μ―ë―à–Α–Φ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ –Φ―΄, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄, ―ç―²–Η –±―Ä―é–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è–Μ–Η: –≤―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Μ–Η–Ϋ―¨―è, –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –±―Ä―é―΅–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―³–Α–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―É―¹–Α, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –‰ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―¹–Β–Φ―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―². –€―΄ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é–Κ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ü–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ 24 –Η―é–Μ―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α. –û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –¥–Α–Ε–Β ―¹–±–Α–≤–Η–Μ ―Ä–Η―²–Φ ―¹–Ψ 120 ―à–Α–≥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Μ―ë―à–Α―Ö¬Μ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Φ–Η–Φ–Ψ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –¦–ï–ù–‰–ù–ê ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –€―΄, –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Μ―ë―¹―²–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ―Ä–Α–Ι, ―΅―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö, ―¹―²–Η–Μ―è–≥ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 50-―΄―Ö –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α 60-―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è. –î–Μ―è –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α (–≤―¹―ë –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β βÄ™ –ü–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α –î―Ä―É–Ζ–Β–Ι).

–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β!

–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ê–Μ―¨―³―Ä–Β–¥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β!

–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è: –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α I ―¹―²–Α―²―¨–Η –Δ–Ψ–Φ–Α―²–Κ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹ 1963 –Ω–Ψ 1966 –≥–≥. –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ 331 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –≥–¥–Β –£–Η–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Α –£―΄ βÄ™ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –≤ –ë–ß βÄ™ 5, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –†–Ψ–Α–Μ―¨–¥ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –€–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β βÄ™ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è. –£―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ―΄, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –£–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –£–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –±―Ä―é–Κ–Η¬Μ.

–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.

–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ 90 –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―à―É―²―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Η–Ζ–¥―ë–≤–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê–Μ–Η–Κ, ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Η –Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ψ–¥–Β–Μ, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –≤ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α?¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä―é―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€-46¬Μ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―΄–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α, –Η ―¹–Μ―΄–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Γ–ö–† ¬Ϊ–½–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ, –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―² βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Β―²―Ä –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ (―¹ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι) –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, ―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α ―¹ –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–Φ, ―².–Β. ―¹ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é - ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―²–Β―Ö –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―².

–€–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ―É–Φ–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨, ―².–Β. –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ. –Γ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―¹–Ϋ―è–≤ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Κ–Α―¹–Κ–Η, ―à–Μ–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι –Η –≤ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ψ–±―â–Β–≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Ψ―² –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η –Β―â―ë 20 ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ―² –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Μ―é―¹–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β ―è –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –‰ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―ë–Ϋ –≤–Β―¹―¨, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²―Ä ¬Ϊ–Ϋ–Β―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β―ë –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ―É. –ù–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Φ―΄, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―²–Α–Φ: –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ε–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι.

–û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.

–û–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ê ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β /!!!/βÄΠ ―ç―²–Ψ ―É–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Η–≤–Β―Ä–Α –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Ϋ–Α–¥―ë―Ä–Ψ–≤. –Γ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η.

–ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.

–ê ―ç―²–Ψ βÄ™ –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –û–¥–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β. –£–≥–Μ―è–¥–Η―²–Β―¹―¨ (―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ) –Ϋ–Α –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η.

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨! –· –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ. –‰ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―²―΄―¹―è―΅ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ–Η–Φ–Η ―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Η –Γ―²–Α―Ä–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―΅ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―³–Ψ–Ϋ –¥–Μ―è ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ―ç―¹―¹–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö¬Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –¥–Α–Ε–Β, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, ―É–Φ–Ψ–Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ.

–· –Η–¥―É –Κ –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄–Μ–Η, –Β–Ι –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É. –ü―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ (!)

–ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ ¬Ϊ–±–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α–Φ–Η¬Μ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α–Φ ―¹ –Η―Ö ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η –±–Β–Ζ –Φ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Φ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –Ϋ–Α ―³–Α–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Η–Ϋ―¨―è.

–‰ –Β―â―ëβÄΠ ―¹ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨. –Γ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―¹ –Η―Ö ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹ ―É–Ζ–Μ–Α–Φ–Η-¬Ϊ–Μ–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Ι¬Μ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ―É–Μ–Α–Κ.

–‰ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ–Κ―É–¥–Ε–Α–≤–Α–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Φ–Η: –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η ―ç―²–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –±–Α―Ä–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –Ψ―² –Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨¬Μ ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Β–Ι –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–ê –≥–¥–Β ―²–≤–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²? –î–Α, –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Η–Μ–Η ¬ΪβÄΠ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β―΅–Κ–Β ―΅–Η―¹―²–Η–Μ –Κ―Ä–Α–¥–Β–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ –ß–ü ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Κ―Ä–Α–¥―É―² ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Α―è ―¹–Μ–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Ω–Ψ―¹―²―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–≤―É–Κ–Η ―΅–Β–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ϋ–Α¬Μ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –ê–ü–¦ ¬Ϊ–ö-14¬Μ, –Ψ–Ϋ –Ε–Β –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–Ζ–Β–Μ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–Μ–Β–≥ –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―²–Η–≥―Ä–Α¬Μ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ―¹―è –Κ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –£–Β–¥―¨ ―ç―³–Η―Ä ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α, –¥–Α, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β ―É–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―² –¥–Β―Ü–Η–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹ –Β―ë –¥–Β–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Η―΅–Α―â–Η–Φ–Η―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―΅―²–Ψ (?!) –Ϋ–Β –¥–Β–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―è –Ω–Β―¹–Ϋ―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ 2-4 ―Ä–Η―³–Φ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η 2-3 –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤. –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Ψ―²–±–Α―Ä–Α–±–Α―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ–¥–Β―²―΄―Ö –≤ –Φ–Α–Ι–Κ–Α―Ö: ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η!¬Μ. –ü–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Η –≤–Β―Ä―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ βÄ™ –Ω–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Β―â―ë –Ω–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –ê –≤―¹―è –Η―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨―é¬Μ ―¹–Α–Φ–Η―Ö –¥–Η―¹–Κ–Ψ–≤βÄΠ . –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ζ–≤―É–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β –Ϋ–Α –™―É–Α–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.